The Musa Dshalil Archive of the ICATAT accommodates online and offline the German-language original editions, articles, archival materials, conference programs, archaeological materials and reviews of and about the Volga-Tatar national poet Musa Dshalil and the German-Tatar history in general. In addition, the archive keeps documents, photos, works of art, gray literature (Samizdat) as well as audio and video material on German-Tatar history and German-Tatar cooperation projects of the last two centuries. Estates of Tatar intellectuals, artists and scientists as well as bequests of associations and institutions complete the Musa-Dshalil archive of the ICATAT.

The Musa Dshalil Archive of the ICATAT accommodates online and offline the German-language original editions, articles, archival materials, conference programs, archaeological materials and reviews of and about the Volga-Tatar national poet Musa Dshalil and the German-Tatar history in general. In addition, the archive keeps documents, photos, works of art, gray literature (Samizdat) as well as audio and video material on German-Tatar history and German-Tatar cooperation projects of the last two centuries. Estates of Tatar intellectuals, artists and scientists as well as bequests of associations and institutions complete the Musa-Dshalil archive of the ICATAT.

Das Musa-Dschalil-Archiv des ICATAT beherbergt online und offline die deutschsprachigen Originalausgaben, Artikel, Archivmaterialien, Konferenzprogramme, archeologische Materialien und Rezensionen von und über den wolga-tatarischen Nationaldichter Musa Dschalil sowie zur deutsch-tatarischen Geschichte generell. Darüber hinaus verwahrt das Archiv Dokumente, Fotos, Kunstwerke, graue Literatur sowie Audio- und Video-Material zu deutsch-tatarischer Geschichte und deutsch-tatarischen Kooperationsprojekten der letzten zwei Jahrhunderte. Nachlässe von tatarischen Intellektuellen, Künstlern und Wissenschaftlern sowie Vereinsnachlässe komplettieren das Musa-Dshalil-Archiv des ICATAT.

Im Musa-Dshalil-Online-Archiv sind Materialien zu finden, die bisher noch nicht oder bereits nicht mehr allgemein zugänglich sind und uns im Kontext unseres Forschens und Diskutierens zu Händen kamen. Dies betrifft sowohl Archivmaterialien, als auch ältere Artikel, zeitgenössische Dokumente und Fotos zu den Themenblöcken „Geschichtsbilder“ und „Migration“ nicht ausschließlich aber vornehmlich mit Bezugnahme auf Musa Dshalil.

Die deutsche Musa-Dshalil-Forschung nahm 1955 ihren Anfang. In der Zeitschrift „Sowjet-Literatur“ erschienen die ersten Gedichte in deutscher Übersetzung in der DDR, die Franz Leschnitzer besorgte. Im gleichen Heft findet sich der erste Artikel auf deutsch über Musa Dshalil von Juri Korolkow. Dieser Artikel inspirierte den Dolmetscher und Journalisten Leon Nebenzahl zu Nachforschungen über die näheren Todesumstände von Musa Dshalil und seiner Gefährten. Erstes Ergebnis dieser Forschungen war der Artikel „Der Tod des tatarischen Dichters Mussa Dshalil“ von 1967 in der „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“ (XV. Jg., Heft 3, S. 459-461). Im Jahre 1984 dann erschien Nebenzahls Buch „Mein Leben begann von Neuem“ aus dem wir die Dshalil-relevanten Kapitel mit freundlicher Genehmigung des Dietz-Verlages Berlin online stellen. Dies trifft auch zu für den Beitrag „Auf den Spuren Mussa Dshalils“ im Sammelband „Im Zeichen des Roten Sterns – Erinnerungen an die Traditionen der deutsch-sowjetischen Freundschaft“ aus dem Jahre 1974. Für Anregungen und Recherchetipps danken wir dem Dshalil-Forscher Horst Herrmann aus Berlin und der jüngsten Tochter von Musa Dshalil, Frau Tschulpan Shalilova in Moskau.

Neuere zeitgenössische wissenschaftliche Artikel etwa aus „Osteuropa“ und „Osteuropa spezial“ oder populärwissenschaftliche Artikel aus tatarischen und russischen Zeitschriften unterliegen in den meisten Fällen noch dem Urheberschutz. So können und sollen unten gelistete Scans keinen Anspruch auf einen Status einer abgeschlossenen Materialsammlung erheben, sondern Anlass geben, uns als Wissenschaftler dabei zu unterstützen, rares Material für alle Interessierten zusammenzustellen. Die im Internet zugänglichen Informationen und Quellen haben wir im Internet-Archiv zu Musa Dshalil zusammengestellt.

Dr. Mieste Hotopp-Riecke, Mag. Art. / Dr. Läisän Kalimullina, M.oec. (Sommer 2009)

—————————————————————————————————————————————

Das Musa-Dshalil-Online-Archiv wird ständig ergänzt und sind als hochauflösende Scans anzufordern unter: office@icatat.de.

_____________________________________________________________

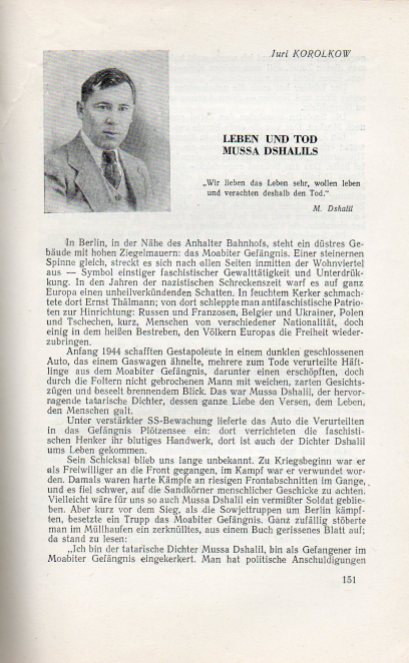

Aus „Sowjet-Literatur“, 9, 1955, S. 151-154 (Ausgabe Berlin):

Aus „Sowjet-Literatur“, 9, 1955, S. 130-132, (Ausgabe Moskau), hier erschienen erstmals die Gedichte „Gebirgsfluss“, „Dem Henker“ und „Traum“. Korolkow, Juri: Leben und Tod Mussa Dshalils. In: Sowjet-Literatur, Nr. 9, September 1955, S. 151-156.

Aus „Zeitschrift für Geschichtswissenschaft“, 1967, Heft 3:

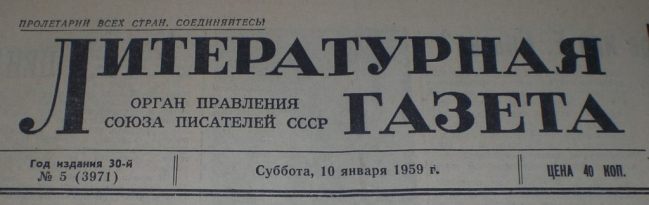

Leon Nebenzahl: Die letzten Tage von Musa Dshalil. In: Literaturnaja Gazeta, Moskau, 10. Januar 1959, Nr. 5 (3971), S. 4.

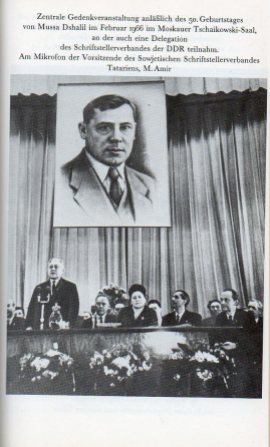

Aus: „Mein Leben begann von Neuem“ von Leon Nebenzahl, Dietz-Verlag Berlin, 1985. Dies sind die Kapitel „Nachforschungen über Jahre“, „In einer Front“, „Die Einladung nach Kasan“, „Endgültige Klarheit“, „Amina Dshalil in unserer Republik“ und „In der DDR auf Friedenswacht“ (S. 94-112).

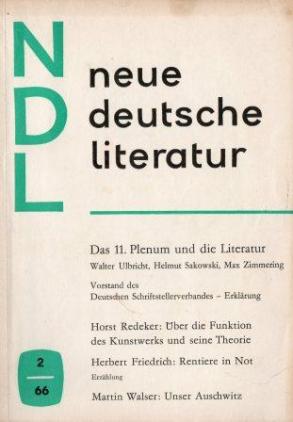

Aus: Neue Deutsche Literatur, Berlin: Aufbau / Deutscher Schriftsteller-Verband, Nr. 2, 1966, S. 111/112.

Aus: Troika – Informationsblatt der Berliner Freunde der Völker Russlands, Dezember 2005, S. 6.

Aus: Verhangen war mit Tränenrauch – Gedichte gegen Faschismus und Krieg. Berlin: Volk& Welt, 1. Aufl., 1981, S. 27.

Aus: Bertugan – Eine unabhängige tatarisch-baschkirische Kulturzeitschrift, Weiler am Rhein: Verlag Bertugan, Nr. 1 / Februar 2006, S. 1-10.

Aus: Yana Dunya, 19. Februar 2006, S. 4 [Crimean Tatar Weekly „New World“], Author: Ablyaziz Veliyev.

Aus: Milliyat (Die Nation), Nr. 1, März 2007, S. 2 – Unabhängige Zeitschrift des Weltkongresses der Tataren, erschienen als Beilage von Татарские Новости / Tatarskie Novosti (Tatarische Nachrichten), Moskau, Nr. 3 (152) 2007.

Der Autor Röstäm Gaynetdinov ist Referent für Außenbeziehungen des Weltkongesses der Tataren und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Institutes für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der Republik Tatarstan.

…

Jenakajew, Rawil: Das Moabiter Heft. In: Sowjetliteratur, Nr. 1, 1986, S. 131-134.

Weitere Veröffentlichungen:

Heller, Klaus / Göckenjan, Handgerd / Gilyazov, Iskander / Gimadejew, Ilschat / Plamper, Jan: Die heutige nationale „Wiedergeburt“ der Tataren in Rußland. Forschungsprojekte im Rahmen der Universitätspartnerschaft Gießen-Kasan. In: Lauterbach, Christel (Red.): Spiegel der Forschung, Gießen: JLU, Nr. 1, Juni 2001, S. -89. (Online unter URL: http://geb.uni-giessen.de/geb/volltexte/2007/4038/pdf/SdF2001_1-S84-89.pdf)

————————————————————————————————————————————

Members of our Institute were involved in organising, accomplishing and carving out these event (russisches programm hier_).

Democratic ideals and post-communistic reality. International symposium.

Internationales Symposium, Berlin, 23. Mai 2006

„Demokratische Ideale und post-kommunistische Realität – Herausforderungen an die Nationalbewegungen der ethnischen Minderheiten in Staaten Osteuropas“

Tagungsort: Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs,

Ludwigkirchplatz 3-4, 10719 Berlin

Telefon: +49-30-88007-0

Fax: +49-30-88007-100

E-Mail: swp@swp-berlin.org

(nähe Metro U1 Hohenzollernplatz).

Dieses Symposium fand in Berlin im Vorfeld des 51. Nationalitätenkongresses der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) in Bautzen (24.-28. Mai 2006) statt. In Berlin leistete das Symposium zur Darstellung von Geschichte und aktueller Situation von ethnischen Minderheiten in (Ost)Europa einen signifikanten Beitrag. Während der FUEV-Kongress in den Lokalitäten der Sorben-Union der Bundesrepublik Deutschland stattfand, hatten sich die zum Kongress anreisenden Vertreter von Minderheiten aus der Rußländischen Föderation, aus Aserbaidschan, Estland, der Ukraine und aus Polen zuvor zu einem Symposium in Berlin eingefunden.

Der Schwerpunkt des Symposiums lag auf einer komparativen Analyse der Nationalitätenpolitik der Rußländischen Föderation, der Ukraine und Polens und auf der Frage, wie sich diese in den drei Staaten mit slawischer Mehrheitsbevölkerung entwickelt hat bzw. heute dargestellt und realisiert wird. Kulturelle Wechselwirkungen, politischer Dialog und Perspektiven der nationalen Minderheiten, der autochthonen Ethnien oder indigenen Volksgruppen standen dabei im Vordergrund. In erster Linie wurde die dynamische Entwicklung der Beziehungen zwischen Slawen und anderen Volksgruppen in ihren religiösen und kulturellen Dimensionen in Bezug auf neue Nachbarschaften und Mitgliedschaften in Europa diskutiert. Betrachtet wurden aktuelle Konflikte, aber auch die Entwicklung von Toleranz, Versöhnung und Eintracht und welchen Beitrag EU-Europa dafür leisten kann und womöglich schon geleistet hat.

Programm

Dienstag, 23.05. 2006

9.00 – 11.15 Uhr

I. Allgemeine Probleme, humanitäre, politische, rechtliche Aspekte:

• Grußworte von Vertretern der BRD Parlamentariergruppen, des Auswärtigen Amtes der BRD, der Leitung der Freien Universität Berlin, der Stiftung Wissenschaft und Politik, der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, von Repräsentanten der Botschaften der Ukraine und Polens in Deutschland.

• Dr. Romedi Arquint (Präsident der FUEV, Cinous-Chel, Schweiz): Die Föderalistische Union der Europäischen Volksgruppen vor neuen Aufgaben der internationalen Hilfe und Unterstützung der Nationalbewegungen der Völker der ehemaligen UdSSR und des ehemaligen „Warschauer Paktes“ (nach ihrem Zerfall, 1989-1991).

• Prof. Dr. Rudolf Grulich (Universität Gießen): Rechte der nationalen Minderheiten – eine vergleichende Analyse der Situation in West- und Osteuropa.

• Mieste Hotopp-Riecke (Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin / GfbV Krim-Koordinator): Das Konzept der nationalen Kulturautonomie – Chancen und Risiken für ethnische Minoritäten.

• Mustafa Dschemilev (M. Cemiloğlu) (Präsident der Medschlis des Krimtatarischen Volkes; Abgeordneter der Hohen Rada der Ukraine): Die historische Erfahrung und die politische Strategie der krimtatarischen Nationalbewegung der letzten Jahre: Integration der Krimtataren in der unabhängigen Ukraine.

Diskussion

11.15 – 11.30 Uhr Kaffee- Pause

11.30 – 13.30 Uhr

II. Völker unter Bedrohung und Wege ihrer Rettung (das tschetschenische Beispiel)

11.30 – 12.10 Uhr Anna Schor-Tschudnowskaja (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt/Main): Wovor sehen sich die Russen in Tschetschenien verteidigt? Daten und Mythen um den Tschetschenienkrieg.

12.10 – 12.50 Uhr Dr. Martin Malek (Nationale Akademie für Verteidigung und Sicherheit, Wien): Der Krieg in Tschetschenien aus der Sicht westeuropäischer Intellektueller

12.50 – 13.30 Uhr Prof. Dr. Swetlana Czerwonnaja (Nikolaus Kopernikus-Universität, Lehrstuhl für Ethnologie, Torun): Flüchtlinge aus Tschetschenien in Polen: die staatliche Protektionspolitik auf der Basis der Genfer Konvention

Diskussion

13.30 – 14.15 Uhr Mittagspause

14.15 – 16.20 Uhr

III. Der religiöse Faktor in den Nationalbewegungen und in der Nationalitätenpolitik der osteuropäischen Staaten:

14.15 – 15.00 Uhr Dr. Uwe Halbach (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin): Islam in der postkommunistischen Welt: reale und imaginäre Bedrohungen.

15.00 – 15.40 Uhr Prof. Dr. Adolf Hampel (Institut für Theologie, Universität Gießen): Religiöse Orientierungen der nationalen Minderheiten und die Rolle der geistlichen und kirchlichen Institutionen in den multi-ethnischen Staaten (die europäische Erfahrung nach dem Zweiten Weltkrieg).

15.40 – 16.20 Uhr Dr. Tomasz Marciniak (Institut für Soziologie der Nikolaus Kopernikus-Universität, Torun): Traditionen der polnischen Toleranz und die Lage der islamischen Minderheiten in Polen.

16.20 – 16.30 Uhr Kaffee- Pause

16.30 – 19.00 Uhr

IV. Besonderheiten der Lage der Völker, Volksgruppen und ethnischen Minderheiten in verschiedenen Religionen und ihrer interethnischen Beziehungen:

16.30 – 17.10 Uhr Dr. Adolat Rahmankulova (Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin): Zum Schicksal der deportierten Völker in Usberkistan: gestern und heute (am Beispiel der Krimtataren).

17.10 – 17.50 Uhr Jaak Prozes (Vorsitzender, Zentrum der verwandten Völker Fenno-Ugria, Tallinn): Die finno-ugrische Welt: Errungenschaften und Probleme.

17.50 – 18.30 Uhr Dr. Fuad Pepinov (Mit-Vorsitzender der interregionalen Vereinigung der Türken-Mes’cheten in der RF „Watan“, Moskau): Die Georgienpolitik gegenüber der achalzykischen Türken früher und heute: ungelöste Aufgaben der Repatriierung.

18.30 – 19.00 Uhr Abschluss-Diskussion

Organisation:

Dr. Uwe Halbach Prof. Dr. Swetlana Tscherwonnaja Prof. Dr. B. Kellner-Heinkele

Teilnehmer aus FUEN-Mitglieds-Organisationen:

• Dr. Viktor Diesendorf, Deutsche Vereinigungen Russlands / Union der Russlanddeutschen (Moskau)

• Dr. Michael Arutiunov,Union des inguschischen Volkes „Dajmochk“ und Vorsitzender der Assembly für Menschenrechte der RF (Moskau), (assambleya@mtu-net.ru).

• Dr. Georgij Melanifidi, Vorsitzender der Assoziation der griechischen Gesellschaften (Moskau)

• Dr. Fuad Pepinov, Stellvertretnder Vorsitzender Interregionale Union der Meskhet-Türken „Vatan“ (pepinov@rambler.ru).

• Prof. Dr. Ramazan Kereytov, Vereinigung des Nogaj-Volkes „Birlik“ (Tscherkesk)

• Halina Romanova, Vorsitzende „Kongress der Polen in Russland“ (Moskau)

• Ernst Kudusov, Schriftsteller, Karaimen-Vereinigung „Kırım Karayler“ (Moskau)

• Vassilij Petrow, Vorsitzender der Verinigung der Mari-Jugend bei der Union „Mari Uschem“ (Joschkar-Ola)

• Mustafa Kırımoğlu Cemilev, Abgeordneter der Hohen Rada Kiew, Präsident des Medschlis (Rat) des krimtatarischen Volkes (meclis@sf.ukrtel.ne).

• Vertreter der Vereinigung der Karaimen „Birlik“ der Ukraine

• Vertreter der Vereinigungen der Rumänen, der Ungarn und der Polen der Ukraine

• Deutsche Vereinigung „Hoffnung und Versöhnung“, Polen

• Ivan Leysle, Vorsitzender der Krimdeutschen Stiftung, Simferopol ( de@crimea.com)

• Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdansk, Polen

• Union der Tataren Polens / Zwiazek Tatarow Polskich

• Aserbaidschanische Gesellschaft der Meskhet-Türken „Vatan“ (vatan_baku@hotmail.com).

• Union der nationalen Minderheiten Estlands (Eestimaa Rahvuste Ühendus; Erika Weber, erika.weber@mail.ee, Timur Yakubov)

• Prozes, Jaak (Vorsitzender, Zentrum der verwandten Völker Fenno-Ugria, Tallinn) (jprozes@eki.ee)

• Union der Türken aus Griechenland, Thrakien

Die Referenten:

Arquint, Romedi (Präsident der FUEV, Cinous-Chel, Schweiz, romedi.arquint@bluewin.ch)

Czerwonnaja, Swetlana (Nikolaus Kopernikus-Universität, Lehrstuhl für Ethnologie, Torun, swetlana@his.uni.torun.pl)

Grulich, Rudolf (Institut für Kirchengeschichte von Böhmen-Mähren-Schlesien, Universität Gießen)

Hotopp-Riecke, Mieste (Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin / Krim-Koordinator der Gesellschaft für bedrohte Völker, mieste@freenet.de)

Halbach, Uwe (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin, uwe.halbach@swp-berlin.org)

Hampel, Adolf (Institut für Theologie, Universität Gießen, A.Hampel@gmx.de)

Kellner-Heinkele, Barbara (Institut für Turkologie, turkinst@zedat.fu-berlin.de)

Malek, Martin (Nationale Akademie für Verteidigung und Sicherheit, Wien,

malek65_at@yahoo.de)

Marciniak, Tomasz (Institut für Soziologie der Nikolaus Kopernikus-Universität, Torun, tomk@uni.torun.pl)

Rahmankulova, Adolat (Institut für Turkologie, Freie Universität Berlin / Akademie der Wissenschaften Usbekistans, adolat2005@yahoo.com)

Schor-Tschudnowskaja, Anna, (Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, Frankfurt/Main, schor-tschudnowskaja@hsfk.de)

——————————————————————————————————————–

Diese Symposium wurde organisiert von:

Prof. Dr. Barbara Kellner-Heinkele

Institut für Turkologie

Freie Universität Berlin

Schwendenerstraße 33

14195 Berlin-Dahlem

Tel.: 030 83853955

e-mail: turkinst@zedat.fu-berlin.de

Prof. Dr. Swetlana Czerwonnaja

Institut für Etnologie

Uniwersytet Mikolaya Kopernika

87-100 Torun, Polen

Szosa Bydgoska 44-48

Tel./ Fax: +48-56-6112307; 6112303; 6517807

e-mail: swetlana@his.ini.torun.pl

unterstützt von:

DGO – Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (www.dgo-online.org)

GfbV – Gesellschaft für bedrohte Völker (www.gfbv.de, 030-428049-16, berlin@gfbv.de)

Fachschaftsinitiative Turkologie am Institut für Turkologie der FU Berlin & Projektgruppe SÜRGÜN.